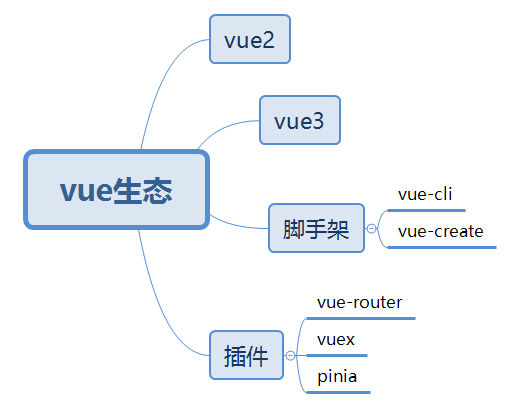

关于vue的绝大部分知识点都在前端面试—vue部分 | 三叶的博客这篇文章中讲了,这里就说说基础语法

关于vue的绝大部分知识点都在前端面试—vue部分 | 三叶的博客这篇文章中讲了,这里就说说基础语法

Vue2

前端发展背景与vue

发展背景

最早的网页是没有数据库的,可以理解成就是一张可以在网络上浏览的报纸,就是纯静态页面

直到CGI技术的出现,通过 CGI Perl 运行一小段代码,与数据库或文件系统进行交互(前后端交互)

后来JSP(Java Server Pages)技术取代了CGI技术,其实就是Java + HTML

1 | <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=utf-8" pageEncoding="utf-8"%> |

JSP有一个很大的缺点,就是不太灵活。JSP使用 Java 而不是 JavaScript,并且 Java 代码只能在服务器端运行。我们每次的请求:获取的数据、内容的加载,服务器都会做对应的处理,并渲染dom然后返回渲染好的dom,简单的来说,JSP把页面的渲染工作完全交给后端服务器。

后来ajax火了,它允许用户在不刷新整个页面的前提下,和后端服务器交换数据,并由浏览器执行js代码,更新部分页面。

随后移动设备的普及,Jquery的出现,以及SPA(Single Page Application 单页面应用)的雏形,Backbone EmberJS,AngularJS 这样一批前端框架随之出现,但当时SPA的路不好走,例如SEO问题,SPA 过多的页面、复杂场景下 View 的绑定等,都没有很好的处理。

经过这几年的飞速发展,节约了开发人员大量的精力、降低了开发者和开发过程的门槛,极大提升了开发效率和迭代速度。我们可以看到Web技术的变化之大与快,每一种新的技术出现都是一些特定场景的解决方案,那我们今天的主角Vue又是为了解决什么呢?

Vue是什么

是一个用于创建用户界面的开源JavaScript框架,也是一个创建单页应用(SPA)的前端框架。

Vue核心特性

数据驱动视图更新

数据驱动(MVVM),相比于react,开发者无需手动调用

setState等api来提示视图更新。组件化

降低了代码的耦合度,提高了代码的可维护性,可复用性,便于调试。vue中的组件可分为单文件组件和多文件组件,vue中的组件是能实现部分功能的

css,js,html等代码和资源的集合。指令系统

指令 (Directives) 是带有

v- 前缀的特殊属性,当表达式的值改变时,将其产生的连带影响,响应式地作用于 DOM。简单的来说,vue中的指令系统简化了dom操作,而react中没有指令系统。

插值表达式

利用表达式进行插值,渲染数据到页面中

1 | <h3>{{ title }}</h3> |

注意:不能写到标签内部,表达式涉及到的数据必须存在。

指令

带有v-前缀的特殊标签属性,Vue会根据不同的【指令】,针对标签实现不同的【功能】

v-html

设置元素的innerHTML

v-if/v-show

用来控制元素显示隐藏。

v-show=”表达式”,表达式值true显示, false隐藏

v-if=”表达式”,表达式值true显示, false隐藏

二者的区别可以参考:前端面试—vue部分 | 三叶的博客

v-else/v-else-if

配合v-if使用,v-show没有这个待遇,语法和C语言的if-else语法差不多。

v-on

注册事件。免去了手动捕获元素,添加事件监听的工作,只需专心书写回调逻辑,极大地简化了事件监听的代码。

1 | v-on:事件名 = "内联语句"//js代码 |

v-bind

动态的设置标签属性src url title …

1 | v-bind:属性名 = "表达式" |

动态样式控制

借助v-bind指令可以很方便的实现动态控制样式

:class = "数组/对象"1

<div class="box" :class="[类名1,类名2,类名3 ]"></div>//添加到数组中表示这个类名生效

1

<div class="box" :class="{类名1:布尔值,类名2:布尔值}"></div>//布尔值为true表示添加这个类

:style ="样式对象"1

2

3

4//属性值可以是表达式

<div class="box" :style="{CSS属性名1:CSS属性值,CSS属性名2:CSS属性值} "></div>

//原生行内写法,属性值不能是表达式,是写死的,用分号分隔样式

<div class="box" style="dispaly:none;width:100px;"></div>

v-for

基于数据循环,多次渲染整个元素,哪个标签需要多次渲染就加到哪个元素身上。

1 | <li v-for="(value, key, index) in obj"> |

v-for指令中的参数比如(value,key),能被该标签内的其他属性使用,还能在标签体内使用。Vue 的模板语法中,标签的属性和内容共享同一个作用域,v-for 中定义的参数(如 value 和 key)会被自动注入到当前标签及其子节点的作用域中。这意味着,只要是在这个作用域内的代码(标签属性、子元素、插值表达式等),都可以访问这些参数。

关于给标签添加key的作用,还有v-if和v-for优先级问题以及能否一起使用的问题,参考前端面试—vue部分 | 三叶的博客

感兴趣的还能去了解一下v-for指令的实现方式。

v-model

给表单元素使用,双向数据绑定,可以快速获取或设置表单元素内容。

1 | <input type="text" v-model="a"> |

本质上是一个语法糖:

1 | <input type="text" :value="a" @input="(e)=>{a = e.target.value}"> |

如果a是一个非响应式的普通对象,当修改输入的值的时候,a的值确实会被改变,input的视图也会更新,但是这是浏览器原生行为:用户输入直接改变了 DOM 元素的

.value属性,但是a的值改变了这件事没人知道,所以模板中,其他部分使用了a的地方的视图不会更新。如果a是一个非响应式的普通对象,当我们直接修改a的时候,input的视图也不会更新,因为不会重新把a的值赋给

input.value

应用于其他表单元素

checkbox:和checked属性双向绑定

1

<input type="checkbox" :checked="a" @input="(e)=>{a = e.target.checked}">

radio:应该也是和value属性双向绑定吧。

给同一组radio绑定相同的变量,点击哪个就会把哪个的value赋值给变量

1

2<input v-model="gender" type="radio" name="gender" value="1">男

<input v-model="gender" type="radio" name="gender" value="2">女

给组件使用v-model

vue2中的sync

1 | <!-- 父组件 --> |

sync修饰符,通常与v-bind指令一起使用,用来简化子组件向父组件通信的代码:

- 不需要给自定义事件取名

- 不需要在子组件上添加事件监听

- 不需要书写对应的回调函数,回调函数默认是修改动态传入的值

因为在vue2中直接给组件使用v-model,就意味着只能传入value属性,监听的事件只能是input,而借助sync,就能指定多个传入子组件的属性和对应的事件。所以说sync + v-bind就是用来解决vue2中,v-model应用在组件上功能不足的问题。

vue3中的v-model:xxx

在 Vue 3 中,.sync 修饰符已经被移除,推荐的做法是使用自定义事件(就是手动给组件标签添加事件监听并传入事件回调)或 来达到类似的效果。vue 3 对 v-model 进行了增强,使其更加灵活,允许在一个组件上使用多个 v-model 绑定,并且可以自定义绑定的prop 和 event 名称。

1 | <ChildComponent v-model="message" /> |

在vue3中等价于:

1 | <ChildComponent :modelValue="message" @update:modelValue="(val)=>{message=val}" /> |

在vue2中等价于:

1 | <ChildComponent :value="message" @input="(val) => { message=val }" /> |

再举个例子,这是vue3中独有的写法

1 | <ChildComponent v-model:title="pageTitle" /> |

在vue3中等价于:

1 | <ChildComponent :title="pageTitle" @update:title="pageDescription" /> |

要注意的是,给组件添加事件监听和给dom元素添加事件监听,都传入一个回调函数,但不同的是,Vue 组件中的事件是自定义事件,不是浏览器原生的 DOM 事件,没有与之相关的 event(事件) 对象,对于组件的自定义事件的回调函数,传入的第一个参数其实是子组件通过emit传递过来的值,后者传入的则是事件对象event。

指令修饰符

计算属性computed

基于现有的数据,计算出来的新属性。依赖的数据变化,自动重新计算。在模板中使用起来和普通数据一样: {{计算属性名}}

计算属性有很多种写法

1 | computed: { |

计算属性一般只用来展示,赋值。如果尝试直接修改计算属性,并不会生效,因为计算属性的值只与其相关的数据有关,但是会把传入的值传递到set函数,set函数拿到这个值可以做一些操作。

依赖的数据必须是响应式的(即 data 或其他计算属性),不然依赖的数据改变了计算属性也无法发觉,就不会即时更新。

当计算属性依赖的任何数据发生变化时,Vue 会标记计算属性为脏,并在下次访问时重新计算其值。计算属性采用惰性求值策略(被访问的时候再求值),并具有缓存机制(如果依赖的数据未改变,直接使用缓存的值,而不需要重新计算),只有当依赖的数据发生变化,即被标记为脏,并被访问的时候,才会重新计算其值。

同时计算属性也是响应式的,当计算属性的值改变,也会通知计算属性的依赖更新。

计算属性在vue2,vue3中的实现方式不同,想深入了解可以参考面试系列文章,了解实现原理能帮助我们深入了解计算属性。

监听器watch

用来监视data和计算属性中数据的变化。

1 | watch:{ |

deep: true:开启对复杂类型深度监视后,可以监听一整个对象,可以监听这个对象中的全部属性,否则监听的只是对象的地址变化。

immediate:true:如此配置后,传入的cb会在watch注册后立即执行。

通过vue实例的$watch方法也能添加监听

1 | vue.$watch('监听的数据',{//配置对象})//完整写法 |

watch监听的数据必须是响应式的,然而在vue2中数据默认都是响应式的。计算属性和watch都是基于响应式机制实现的。

同样的watch在vue2,vue3中的实现方式不同,了解实现原理能帮助我们深入了解watch

Vue3

setup()

- vue3中的一个新的配置项,值为一个函数,组合式api都写在这里面。

- 执行时机在

beforeCreate()之前;setup中不能使用this,this的值是undefined; - setup不能是

async函数,因为async函数的返回值会被Promise.resolve包装

在组合式api中的写法

在组合式api中,setup()以下面的方式书写,格式类似生命周期函数。

setup中准备的数据和函数 需要在setup最后return后,才能在模板中应用 。

配置了setup,还能配置data和methods,同时在methods里面也能读取到setup中的配置,当data中和setup中存在数据冲突,setup中的数据优先级更高,但是还是建议vue2的配置和vue3的配置不要混用。

1 | <script> |

其实还能返回一个渲染函数,不过用的很少,会和模板解析后的渲染函数冲突。

语法糖写法

1 | //独占一个script标签,不需要return |

具体来说,<script setup> 中的代码会在组件实例被创建时执行一次,这相当于传统选项式 API 中 beforeCreate 和 created 生命周期钩子之间的某个时间点。这是因为 <script setup> 中的逻辑,会被包裹进一个自动生成的 setup() 函数内,这个函数会在组件实例创建时被调用一次。

setup的参数

setup(props, context),setup的参数在混合选项式api的时候,也就当不使用setup语法糖开发的时候是有意义的,使用语法糖开发的时候参数都没了。

props

是第一个参数,值为对象,包含组件外部传入组件的,且在组件内部接收的值,也就是在props属性中接受的值。

这个参数的作用就在于,让通过选项式api中的props属性接收的值,能够在setup函数内部使用。

1 | <template) |

context

第二个参数,上下文对象,包含多个属性

attrs:值为对象,包含组件外部传入组件的,但在组件内部未被接收的值,因为这些值会被当成组件的属性,所以存储context.attrs中,类似vue2中的this.$attrs(用来获取组件实例的属性)emit:值为函数,相当于this.$emit,用来触发自定义事件,要注意的是,在vue3中,给组件添加的事件监听,默认都是原生事件,如果需要指定为自定义事件,需要在子组件中通过emits属性声明,或者使用组合式api中的defineEmits中指定(返回emit函数)1

context.emit('hello',666)

slots:收到的插槽内容,类似vue2中的this.$slots,可以访问到父组件通过插槽传递的所有内容。this.$slots是一个对象,其键名对应于插槽的名字(对于默认插槽,键名为default),值则是包含一组VNode的数组。

简单的来说,context参数弥补了在setup函数内部因为不能使用this,而缺失的部分功能,比如this.$emit可以被替换为context.emit,this.$slot可以被替换为context.slots。

reactive和ref

vue3中数据默认不是响应式的,需要手动添加响应式。

reactive

基本语法

- 接受对象类型数据的参数,并返回一个响应式的对象,就是Proxy类型的对象。

- 传入一个源对象,经过proxy操作返回一个代理对象,修改代理对象会映射到源对象。

1 | <script setup> |

简要源码

修改代理对象,会映射到源对象这一点,在传入的第一个参数:配置对象上就能看出,操作对象一直是target。

1 | function reactive(target) { |

ref

基本语法

接受简单类型或者复杂类型数据,返回一个响应式对象,就是RefImpl类型的对象,如果传入的值是对象,那ref.value的类型就是proxy。ref在内部其实会使用reactive(如果传入的是一个对象),总的来说基于proxy实现。

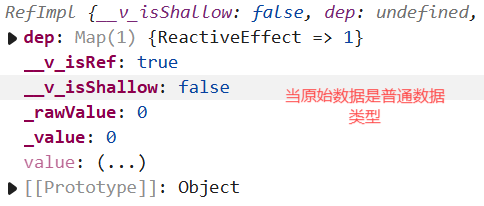

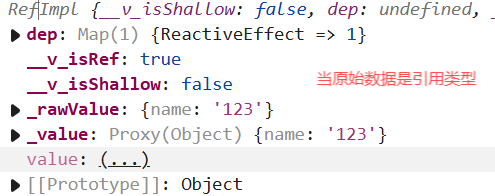

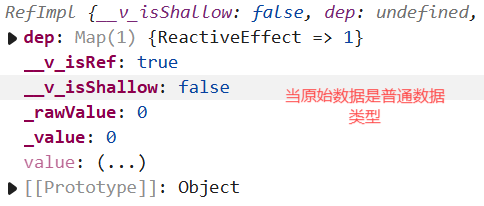

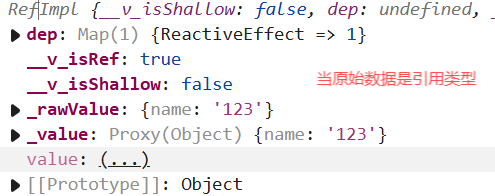

RefImpl实例结构分析:

下面三个属性是并列关系

value:被劫持的属性,访问实际是在调用get函数,返回_value中的数据。_value:访问value返回的实际数据_rawValue:源数据,传入ref的原始数据,raw的中文意思就是”未经加工的,原始的”;当原始数据是简单类型,_rawValue等于_value,当传入的是对象,_rawValue的值始终是对象,_value的值则是proxy对象,修改_value会映射到_rawValue上。

至于value属性对应的getter,setter,存在于[[prototype]]对象中。

大致源码

1 | function ref(value) { |

1 | class RefImpl { |

1 | function toRaw(value){ |

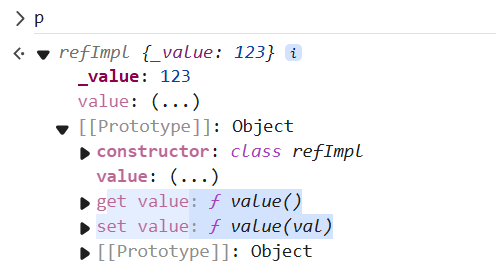

我们可以观察到,构造函数中并没有初始化value,但是refImpl实例中出现了,我自己测试了一下,发现并没有借助defineProperty

1 | //自定义一个refImpl类 |

最后打印p的结构如图:

观察到,value属性出现了,这就说明,是通过在原型上挂载get value()和 set value(val)定义了value属性。

创建ref对象

当我们给ref()传入一个基本类型的数据,返回的refImpl中:

_rawValue属性:默认情况this._rawValue = toRaw(value),由于value是基本数据类型,所以直接把value赋给_rawValue属性_value属性:默认情况this._value = toReactive(value),由于value是基本数据类型,所以直接把value赋给_value属性

当我们给ref()传入一个普通的js对象,返回的refImpl中:

_rawValue属性:默认情况this._rawValue = toRaw(value),由于普通对象就是原始类型,所以直接把这个对象赋给this._rawValue_value属性:默认情况this._value = toReactive(value),由于value(用户传入的对象)是个普通的对象,所以会调用reactive()方法包装对象,返回一个proxy对象,再赋给this._value

当我们给ref()传入一个refImpl对象,会直接返回。

当我们传入一个proxy对象:

_rawValue属性:默认情况this._rawValue = toRaw(value),如果是proxy对象,则将proxy.__v_raw赋给this._rawValue_value属性:默认情况this._value = toReactive(value),如果value是proxy,直接赋给this._value1

2

3

4import { reactive, ref } from "vue";

const obj = reactive({ a: 1, b: 2 });

const refValue = ref(obj);

console.log(obj === refValue.value); //输出true添加

get value(),set value(),劫持value属性,并添加依赖收集,触发依赖更新逻辑,从而实现给value属性添加响应式

修改ref的value

1 | set value(newVal) { |

当newVal是基本数据类型,则

_rawValue和_value都被修改为这个基本数据类型;当newValue是一个普通的对象,则

_rawValue被修改为这个对象,_value被修改为这个reactive包装的对象;如果newVal是一个proxy对象,则

_rawValue被修改为这个对象的__v_raw属性,_value被修改为这个proxy对象。

toRef()和toRefs()

响应式丢失

1 | const obj = reactive({ foo:1, bar:2 }) |

在上述例子中,我们打印newObject,输出一个普通的对象{ foo:1, bar:2 },这个对象并不具备响应式,当然也可以自己测试一下。

使用扩展运算符进行对象的浅拷贝,其实也只是将一个个属性拷贝然后读取对应的值。

toRef()

如何来解决这个问题呢?我们可以借鉴ref给基本数据类型添加响应式的方案。

1 | const obj = reactive({ foo:1, bar:2 }) |

可以看到toRef返回了一个新的对象newObj,这个对象有一个访问器属性value,当访问newObj的value属性其实是在访问obj的foo属性,由于obj是响应式数据,所以newObj.value会触发依赖收集(副作用收集)。当修改newObj.value其实是在修改obj的foo属性,所以能触发依赖更新。

toRefs()

使用toRefs可以将一个对象上的第一层属性都转化为ref类型

1 | const obj = reactive({ foo:1, bar:2 }) |

computed

1 | import { computed } from 'vue' |

vue3中的computed属性默认是响应式的

避免直接修改计算属性的值,计算属性应该是只读的,特殊情况可以配置get,set

计算属性中不应该有

副作用,不建议在计算属性中写dom操作和异步请求

与vue2计算属性的语法区别:

- vue2使用computed不需要导入,是一个配置属性;vue3中的computed是一个函数,需要按需导入。

- vue2中

批量添加计算属性更方便,在vue3中每次获得一个计算属性都要传入一个回调函数,调用一次computed函数

watch

监听单个 ref 对象:

1 | const count = ref(0) |

监听多个 ref 或响应式数据(数组形式):

1 | const count = ref(0) |

监听reactive对象的单个属性

1 | const userInfo = reactive({ |

监听reactive对象,默认深度监听

1 | import { reactive, watch, ref } from "vue"; |

停止监听:

1 | const stopWatch = watch(count, () => { |

与vue2中watch的语法区别

- vue2中watch是属性,vue3中是需要导入的函数

- 在vue2的watch中的函数名就是监听的对象,cb是函数体

- vue2中添加多个监听对象只需要都写在watch:{}中就行,vue3中可以放在数组中整体监听

生命周期函数

在vue3中,既支持选项式生命周期函数,也支持组合式生命周期函数,但是要注意的是,在vue3中即便能使用选项式风格的生命周期函数,也与vue2中的不完全相同。

选项式

beforeCreate:实例初始化之后,数据观测 (data observer) 和 event/watcher 事件配置之前被调用。created:实例创建完成后被调用。此时已完成数据观测 (data observer),属性和方法的运算,watch/event 事件回调。但是尚未挂载,$el属性目前不可见。beforeMount:在挂载开始之前被调用,相关的render函数首次被调用。mounted:实例挂载到 DOM 后调用,这时el被新创建的vm.$el替换,并挂载到实例上。注意,不能保证它在整个组件树完全渲染完成时才调用。beforeUpdate:在数据更新导致虚拟 DOM 重新渲染和打补丁之前调用。你可以在这个钩子中进一步地更改状态,这不会触发附加的重渲染过程。updated:由于数据更改导致的虚拟 DOM 重新渲染和打补丁,在这之后会调用该钩子。当这个钩子被调用时,组件 DOM 已经更新,所以你现在可以执行依赖于 DOM 的操作。beforeUnmount(在 Vue 2 中称为beforeDestroy):在卸载组件实例之前调用。在这个阶段,实例仍然是完全正常的。unmounted(在 Vue 2 中称为destroyed):卸载组件后调用。调用此钩子时,组件实例的所有指令都被解绑,所有事件监听器都被移除,所有子组件实例也都会被销毁。

简单的来说,vue3的选项式生命周期函数与vue2的生命周期函数的区别仅仅在于最后两个。

组合式

在 Vue 3 的组合式 API 中,你可以使用 onXXX 形式的函数,来注册生命周期钩子。这些函数可以直接在 setup() 函数或 <script setup> 中使用。

onBeforeMountonMountedonBeforeUpdateonUpdatedonBeforeUnmountonUnmounted

Vue 3 中,setup 函数涵盖了 beforeCreate 和 created 钩子的功能,因此不再需要这两个钩子。

1 | import { onMounted, onUpdated, onUnmounted } from 'vue'; |

模板引用

步骤

- 调用ref函数生成一个ref对象:

const inp = ref(null) - 通过ref标识,进行绑定

<input ref="inp" type="text"> - 通过

ref对象.value即可访问到绑定的元素

与vue2中ref/$ref的区别与联系

- vue2中通过给

子元素添加ref属性并任意赋值命名,然后通过this.$ref.属性名就能获取到绑定的dom或者组件实例 - 总的来说,都是给dom元素或者组件添加ref属性,然后赋一个值;在vue2中这个值是一个独一无二的名字,在vue3中这个值就是一个

RefImpl类型的数据;然后都要拿到dom元素或者组件实例,在vue2中是通过this.$ref.属性名拿到,在vue3中是通过RefImpl.value拿到 - 作用范围都是当前组件内

defineExpose()

默认情况下在<script setup>语法糖下,组件内部的属性和方法是不开放给父组件访问的,即便能够拿到组件实例也访问不了。

可以通过defineExpose编译宏,指定哪些属性和方法允许访问

1 | <script setup> |

而在vue2中,只要获取到了组件对象,就能访问里面的属性(data)和方法(methods)。

事件修饰符

stop:阻止事件冒泡,等在传入的回调函数中添加

event.stopPropagation()1

2

3

4

5

6<button @click.stop="handleClick">点击不会冒泡</button>

//等效于

const handleClickWithStop = (event) => {

event.stopPropagation(); // 手动阻止冒泡

// 其他业务逻辑

};prevent:阻止默认行为,等同于在传入的回调函数中添加

event.preventDefault()1

<form @submit.prevent="handleSubmit">提交表单不会刷新页面</form>

capture:使用事件捕获模式(默认是冒泡模式)

1

<div @click.capture="parentClick">父级先触发</div>

self:仅当事件从元素本身(而非子元素)触发时执行

1

<div @click.self="onlySelfClick">点击子元素不触发</div>

once:事件只触发一次,之后自动移除对该事件的监听,避免因长期持有未使用的监听函数导致内存泄漏、

1

<button @click.once="oneTimeAction">仅首次点击有效</button>

其实在原生dom事件中,实现这个效果也是非常简单的,只需要在第三个参数传入

{ once: true },手动通过removeEventListener还是比较消耗精力的,不过灵活度更大。1

element.addEventListener('click', handler, { once: true });

passive:提升滚动性能,不与

prevent同时使用1

<div @scroll.passive="onScroll">滚动更流畅</div>

当监听

touchstart、touchmove或wheel(滚动)等高频事件时,浏览器的默认行为是:等待事件处理函数执行完毕再决定是否执行默认行为(如滚动页面),如果事件处理函数中存在耗时操作(如复杂计算),会导致 滚动卡顿,因为浏览器必须等待函数执行完毕才能滚动页面(默认行为)。

passive修饰符的作用,是通过将事件监听器标记为 被动模式(Passive),本质是向浏览器承诺:

“此事件处理函数不会调用event.preventDefault()”,从而允许浏览器 立即触发默认行为,无需等待函数执行。Vue 3 的

.passive修饰符对应原生addEventListener的{ passive: true }配置:1

2// Vue 编译后的等效代码

element.addEventListener('scroll', handler, { passive: true });.passive向浏览器承诺 不会阻止默认行为,而.prevent的作用是 主动阻止默认行为,二者语义冲突,所以不能同时使用。